L’estate appena trascorsa ci ha consegnato due storie emblematiche.

Un ragazzo, assunto in un ristorante, si filma in una stanzetta malmessa e denuncia sfruttamento e turni massacranti. La sua versione si diffonde in poche ore, diventa simbolo. Poi si scopre che era arrivato da mezz’ora, che la denuncia era più costruzione narrativa che fatto.

Pochi giorni dopo, una ragazza su TikTok racconta con leggerezza di presunti commenti sessisti subiti in ospedale. Anche in questo caso, il video vola. Poi emerge che la protagonista aveva già giocato spesso con quel registro ammiccante, e che la denuncia non era limpida come sembrava.

Due episodi diversi, stessa lezione: oggi non serve più la realtà, basta una buona messa in scena della realtà.

Non conta il fatto, conta l’effetto.

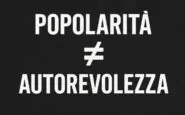

E allora la domanda non è più “gli influencer sono credibili?”, ma “può esserlo qualcuno che vive di like e di follower?”. Possiamo dare fiducia e credere a scatola chiusa a chi campa solo di engagement? Già, perché il metro non è la responsabilità, ma – appunto – l’engagement. E così, a forza di confondere popolarità con autorevolezza, finiamo col ridurre anche i drammi — lo sfruttamento, le molestie, persino la guerra e le tragedie — a sketch virali, a contenuti da consumo veloce, a pensieri da masticare, spolpare, ciancicare e sputare fuori come ossa da gettare in pasto agli utenti per farli sbranare tra loro.

La credibilità, invece, non si misura con i numeri. È un investimento lento, fatto di errori riconosciuti, di fonti citate, di limiti dichiarati. Di accountability. È il contrario della performance. È la fatica di chi sceglie di restare saldo mentre tutto intorno corre.

E forse è qui che i social hanno fallito: nell’averci convinti che un follower in più valga più di una verità in meno.

Se la verità non fa rumore, sui social non esiste. Ma senza verità, l’influenza è solo rumore.